南龙乡翁朵村白沙坡位于开阳县城东南面,全年雨量充沛,日照充足,云雾天多,为茶树的生长提供了优越的自然条件。

一首源于清朝的阳戏剧目,道出了开阳绿茶悠久的历史,其历史最早可追溯至唐宋时期,清代中期形成了独特的南贡茶,清末发展成为开阳贡茶。

民国《开阳县志》中就有记载:茶“尤以南贡附近之白沙坡一带产质最佳,年产可数千斤,据父老流传,南贡附近所产之茶,在专制时代,指为贡品,南贡即以此得名……清朝末年,邑人李香池(立典)等,曾有茧茶公司之创立,制造茶饼,有方圆两种,茶面有开阳贡茶四字,销行各县,为数甚钜。”

开阳绿茶以谷雨后采茶为佳,农历三月后采摘的头茶最好。

采摘时用食指与姆指的指腹,挟住叶间幼梗的中部,借两指的弹力将茶叶摘断,采一个顶芽和芽旁的第一片叶子,称作一心一叶。

南龙乡农户大多有茶树或茶园,翁朵村则几乎家家都有茶园,每家每户采摘自家茶园后,或自己加工,或以30到50元一斤的价格卖给同村的绿茶作坊。

刚采摘下来的茶青,水分含量高达百分之八十。萎凋的主要目的,在于减少鲜叶与枝梗的含水量。鲜叶均匀摊平于簸箕之上,置于荫蔽处。2小时后,叶面柔软,枝梗弯曲不断,便可进入下一道工序,杀青。

铁锅是传递温度的媒介,热力作用迅速的破坏鲜叶中氧化酶的活性。李永念用木质的叉子在铁锅中来回翻炒,使得所有茶叶受热均匀。温度是杀青的关键,足够高的锅温,得以去除鲜叶的青草气,锁住茶叶的清香。几分钟后,茶叶失水率达百分之三十。

李永念将茶叶迅速的摊平在簸箕之上,接下来进入塑型的工序,揉捻。

通过外力作用使茶叶条索紧结,外形弯曲。揉捻的方向和力度颇为讲究,无论是顺时针或逆时针,只要选择了揉捻方向便不能改变。

而力度上需要掌握先轻、后重、再轻的原则。揉捻之初,茶叶比较脆弱,所以轻压。待茶汁溢出,叶面比较湿润,可进行重压。最后茶叶基本成形,为防止揉碎条形,要尽量轻揉,直至成条率在百分之八十以上,触摸茶叶,有粘手之感,揉捻就算完成了。

稍加摊晾,枝梗的水分扩散到叶面,便可进入定型的工序。此时,火候讲究温和,温度过高,易使叶面炒焦影响成色。二十分钟后,茶叶在来回的翻炒中,手感逐渐变硬,叶面完全干燥,便可起锅。

出锅后,枝梗的水分进一步扩散,茶叶稍稍回软。左右翻动,上下旋转,筛除茶叶中的碎末,防止碎末在炒制过程中焦糊影响茶香。

此时便可进入制茶的最后一道工序,提香。轻微的翻炒以免破坏茶叶的条形,盖上簸箕,高温逼出茶香。十分钟左右出锅,即可装袋售卖。

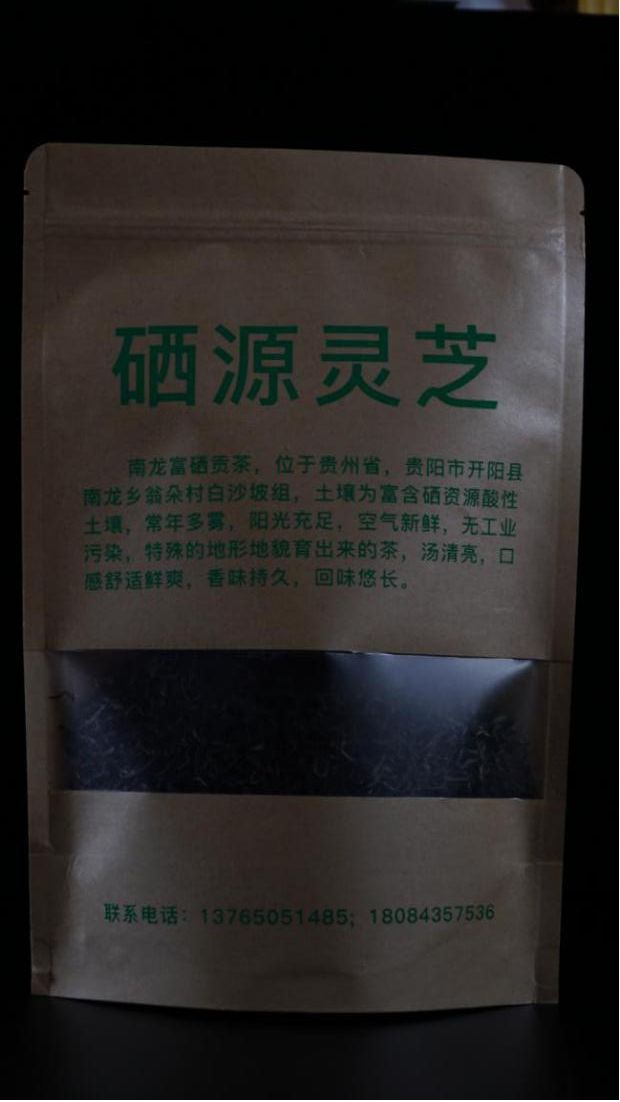

翁朵村土壤富含硒元素,盛产的茶叶达到保健食品含硒量国际标准,因而李永念将自家出产的茶叶取名为“硒源灵芝”,这也正是开阳绿茶口感独特、远赴盛名的重要原因。

一勺茶,一壶水,冲泡后的绿茶,叶底鲜绿明亮,茶汤色泽碧绿,滋味甘醇爽口。

从两百年多前的南贡茶到百年前的开阳贡茶,再到现在的“硒源灵芝”绿茶,从父辈们的自给自足到如今的规模化种植生产。开阳绿茶制作技艺传承至今,早已融入了当地百姓的生产生活,成为南龙乡百姓脱贫致富的法宝之一,更成为当地百姓生活中不可获缺的一部分。